西東京市立芝久保小学校 (東京都)

- 課題

-

- プログラミング教育を推進したい

- 導入製品・サービス

-

- プログラミング教育支援

- ICT支援員

- 自治体規模

- 10校~29校

- プロフィール

-

西東京市立芝久保小学校

西東京市芝久保町三丁目7番1号

- 印刷用資料

- ダウンロード(PDF:338KB)

- 取材日

- 2018年3月

本時の流れを説明する、

芝久保小学校6年1組担任の中村仁勇先生

西東京市立芝久保小学校では、算数の授業でプログラミング教育に取り組んでいます。2018年3月、6年1組と2組で算数「パソコンを使って、正多角形を描こう」という授業を行いました。子供たちはパソコン教室に集まり、一人1台のパソコン環境で「Scratch(スクラッチ)」を使って正多角形の作図に取り組みました。

「試行錯誤すること」が重要と呼び掛ける

プログラムの例を説明する、

芝久保小学校6年2組担任の奥田真也先生

先生方は授業のはじめに「今日の授業は、算数とScratchのコラボだよ」と呼び掛け、いつもの算数にゲーム感覚の楽しい要素が加わることを子供たちに意識させました。さらに「今日の授業のめあては『試行錯誤すること』、『角度を意識すること』」と、正多角形を描くことを繰り返しやってみようと伝えました。

これら先生方からの問い掛けには「子供たちに試行と失敗を繰り返しながら、正多角形を作図する方法を見いだしてほしい」という思いが込められていました。

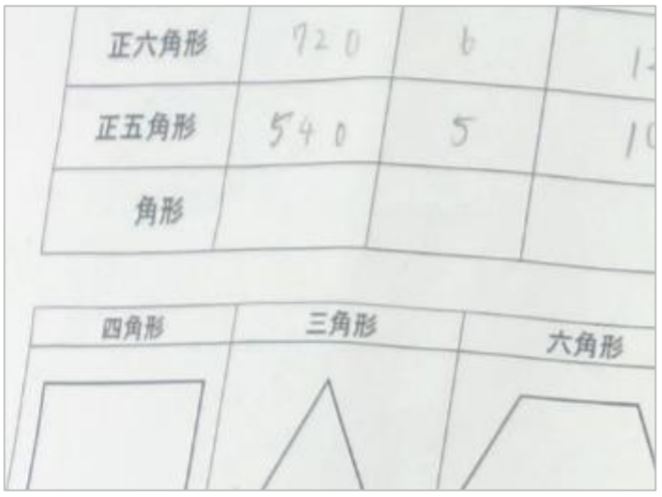

まずは正多角形の特徴をおさらい

正多角形は5年生で学ぶ既習の単元です。ワークシート(右写真)に、正三角形から正六角形まで、内角の大きさや頂点の数を書き込みました。辺の長さが全て等しいこと、内角の大きさが全て等しいことという正多角形の特徴を振り返りました。

平面図形の知識を基に、どのようにプログラムを作成すれば正多角形が描けるのか、先生の説明を聞いた後、子供たちはパソコンとにらめっこしながら作図に挑戦しました。

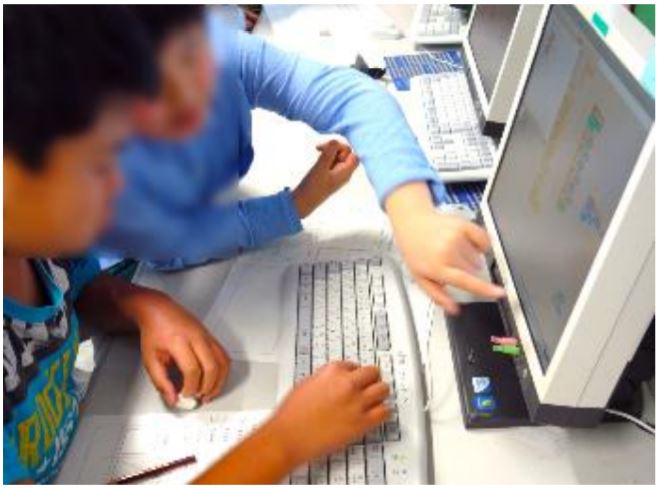

楽しみながらも、じっくりと考えながらパソコンに向かう子供たち

芝久保小学校6年生担任の中村先生(左)と奥田先生(右)

Scratchでは、「ペンをおろす」ブロックと、スプライト(ねこ)を「〇歩動かす」ブロックで線が描け、「〇度回す」ブロックでスプライト(ねこ)の向きを変えて角を作ることができます。

子供たちはこれらのブロックを組み合わせて、正多角形の性質を思い返しながら、どんな線を描いてどんな角度を命令(インプット)をすれば、描きたい正多角形になるか(アウトプット)、作図を繰り返しました。

子供たちは「角度が違ったね」「同じ動きの繰り返しだね」などの気付きから修正を重ね、思い描いた正多角形を徐々に完成させていきました。

事前準備や当日の授業をICT支援員がサポート

隣同士でお互いに自分の考えを伝え合いながら、

作図に集中する子供たち

中村先生「実際にやってみてイメージ通りには進まないこともありましたが、事前にJMCさんが授業案を準備してくださり、流れを確認したり、説明用のパワーポイントを準備したりできたのでやりやすかったです」。

奥田先生「JMCさんには、授業支援をしていただき助かりました。やはりサポートしていただける環境があると、新しいことを授業で取り入れるのもスムーズになると思いました」。

中村先生「一度やってみると改善点も見つかりました。子供たちはパソコン操作に慣れるのが早いので、授業の後半では、試行錯誤できる楽しい学びの時間をもっと長く作ってあげられるように、組み立てや時間配分にも、さらに気を配りたいと思います」。

学校全体のカリキュラムでプログラミング的思考をどう位置付けるかが課題

「定規と分度器を使って鉛筆で描くのは難しいけど、

Scratchではうまく描けた」と満足そう

渡邊俊一校長先生「まだ初歩的な取り組みですが、今回のプログラミングを取り入れた授業の経験は、確実に学校全体に広がっています。単発の取り組みで終わらせずに、どの教科のどの単元に取り入れるかなど、教育委員会とも協力をしながら、年間指導計画を策定したいと思います」。